|

|

|

| SBC人︱曾雨淇:从机器人“小白”到团队领袖,她用担当带领团队在赛场“发光” |

| http://www.huaue.com 2025年11月5日 来源:华禹教育网 |

|

曾雨淇 上海理工大学中英国际学院2022级4+0电子信息科学与技术专业

毕业于泉州市培元中学

学习

2022-2023学年中英国际学院学习优秀奖学金二等奖

2023-2024学年中英国际学院学习优秀奖学金二等奖

实践

2023年上海理工大学暑期社会实践三等奖

2024年上海理工大学暑期社会实践二等奖

双创

2022-2023学年及2023-2024学年中英国际学院创新与商业实践奖学金一等奖

2023及2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛二等奖

2023年中美创客上海赛区三等奖

2024年上证杯上海赛区复赛一等奖

2024年RoboMaster机甲大师高校联盟赛上海赛区1v1一等奖、3v3二等奖

2024年中国机器人技能大赛三等奖

2025年以导师身份带队获得FIRST机器人竞赛(FRC)美国怀米尼港口(Hueneme)赛区冠军和四强、SmokyMountain赛区冠军、上海赛区冠军

筑梦工科,国际视野无界

高中时期,曾雨淇选择了物理、生物和地理三门学科,并逐渐对工科萌生了浓厚兴趣。彼时,正值中国芯片与通信产业飞速发展、技术不断突破的关键阶段——5G全面商用,国产芯片自主研发进程加快,人工智能、物联网等新兴技术蓬勃兴起。在她看来,电子信息科学与技术广泛应用于通信、人工智能、物联网、芯片设计、嵌入式系统等前沿领域。随着科技产业的持续升级,该领域对专业人才的需求将不断增长,前景广阔。因此,她坚定地选择了电子信息科学与技术作为自己的专业方向。

在了解中英国际学院的过程中,曾雨淇和家人一致认为,中外合作办学模式不仅注重夯实学生的学科基础、培养扎实的学术能力,更强调自主学习能力与批判性思维的锻炼。这种国际化教育理念能有效拓展学生的全球视野,提供丰富的发展资源和广阔的成长空间;同时,全英文教学环境可以迅速提升学术英语能力与跨文化沟通水平,为未来升学和就业奠定坚实基础。

学院国际化教学氛围

RoboVigor团队在校园开放日演示机器人操作

机械为伴,为热爱赋形

怀揣“玩转”工科的梦想,曾雨淇从一入学便加入了RoboVigor机器人团队,随后入选RoboVigor赛队,成为睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)智慧果园项目组的一员。2023年暑假,她与团队留校备赛两个月,在学长带领下从零起步,将课本上浅尝辄止的知识化为亲手实践的领悟,对机器人控制算法与电子电气工程专业有了更深的理解。

更重要的是,这段“并肩作战”的时光,让曾雨淇初次触摸到理想与热爱的温度。当她与志同道合的伙伴共同站上赛场,胸中涌动的不仅是比赛的激情,更是对所选道路的坚定。这场比赛,为她标定了心之所向,也成为青春岁月中难以磨灭的印记。

RoboVigor团队“朋辈教育”共享课件

正如“台上一分钟,台下十年功”所言,机器人赛场上几分钟的高光时刻,凝聚的是团队成员无数日夜的智慧与汗水。从一张3D图纸到完整运行的机器,每一步都浸透着团队的心血。机器失控、结构限制、赛场突发状况——这些都是常态。无数次排线、查代码、机械维修,枯燥而具体;因莫名报错而焦头烂额,更是家常便饭。

教学楼与实验室外的日升日落,见证着他们与机械的“苦战”,也记录下他们越挫越勇的韧性与不断迸发的创意。而那些深夜里简单却温暖的共餐时刻,不仅驱散了身体的疲惫,更拉近了心灵的距离,让这群年轻人成为彼此最信赖的“战友”。

从1到N,领导力的淬炼

从RoboVigor的普通队员成长为赛队运营经理、团队负责人,对曾雨淇而言,这不仅是身份的转变,更是一场对自身综合能力的深度淬炼。在平衡学业的同时,她必须承担起管理、组织、协调与沟通等多重责任,带领团队向前。面对日益繁杂的事务与不断扩大的团队规模,她主动借鉴学长经验,重新启用Notion工作平台作为团队管理工具,通过优化任务分配与进度跟踪,显著提升了团队效率。在管理50余名成员的过程中,她需要协调内部分工与资源调配,并与学生会等团队保持顺畅沟通。此外,她还负责统筹全年赛事规划,科学安排备赛节奏,确保团队在各大赛事中能够有序备战、稳定发挥。

RoboVigor团队代表合影

在关键节点,她需要处理团队协作中的问题、推动项目进展、组织技能培训,并在突发状况中迅速作出决策。通过持续优化管理方式,她不仅提升了团队整体运行效能,更在实战中锤炼出扎实的责任领导力与全局视野,推动团队取得更好的成绩。

2024睿抗机器人开发者大赛全国总决赛二等奖

2025年5月,团队成员向利物浦市副市长代表团演示了其自主研发并组装的机器人

行远自迩,实践中见真知

在科大智能研究院的实习,为曾雨淇架起了一座连接理论与实践的桥梁。她发现,《信号与系统》《模拟电路》《数字电路》等一系列电子信息科学与技术专业的课程所构建的底层知识体系,并非停留在纸面的公式与原理,而是支撑机器人控制逻辑、算法优化与系统调试的根基。

这段经历与赛队积累的实践经验高度契合,不仅深化了她对机器人技术的理解,更让她在真实的工程场景中,将理论知识与赛队经验融会贯通。在参与机器人程序调试、算法优化与故障排查的过程中,她学会了如何快速定位问题、高效解决问题,并在此基础上深入了解了不同领域机器人的先进算法与实际应用,一次次印证了学术知识是如何转化为解决实际工程问题的有力工具。

团队成员调试设备

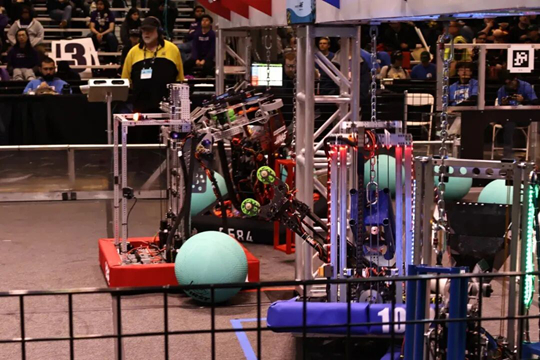

而从参与者到引领者的身份转变,则发生在她带领9599和10120两支队伍,远赴美国怀米尼港口(Hueneme)赛区参加2025年FIRST机器人竞赛(FRC)的征程中。这场高水平的国际赛事,既是技术策略与团队协作的较量,也是一堂跨文化交流课。比赛过程中,她深刻感受到竞技机器人赛事的独特魅力:队伍之间既是对手,更是携手并进的盟友。每个赛区联盟内部的无间合作与毫无保留的支持,展现了超越竞技的团队精神。她也借此机会亲身感受当地的风土人情,并与来自世界各地的机器人爱好者们建立了难得的友谊。

带领团队征战国际赛事

然而,海外征途并非一帆风顺。曾雨淇团队首先遭遇了设备电压差异的挑战——从国内带去的焊台无法适应美国120V电压,导致维修工具失效。紧急时刻,在3925队的慷慨帮助下,他们借助对方的场地和设备完成关键零件的切割和调试,化解了危机。此外,比赛场地的光线条件与训练环境有所不同,对机器人的视觉识别系统提出考验。团队迅速调整摄像头参数与曝光补偿,确保了机器人可以通过AprilTag这一视觉基准系统进行全场定位。

赛场高光

这段充满挑战的国际化赛事经历,让曾雨淇对团队协作、应变能力与技术积累有了更深切的体悟。无论是赛场上即时的技术调整,还是跨越地域的赛队互助,都让她深刻感受到,科技探索与竞技赛事的真正魅力,不仅在于突破技术边界,更在于人与人在共同目标下所凝聚的光芒与力量。

|

关于上海理工大学中英国际学院更多的相关文章请点击查看 关于上海理工大学中英国际学院更多的相关文章请点击查看  |

|

| 特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华禹教育网(Www.Huaue.Com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。 |

|

|

|

| |