2024年4月,西安欧亚学院发起了新建学生公寓的命名征集活动,得到全校师生的广泛关注与参与。那时,在校园西侧,一座挺拔的建筑已悄然进入软装陈设阶段,它高于周边楼宇,也承载着我们对于未来校园生活的更多想象。

在欧亚的教育观中,建筑与环境并非单纯的物理容器,而是教育思想的延伸和极具启发性的课堂。三十年来,欧亚通过一景一物、一草一木与师生展开有益的对话,让理念在空间中生根让成长在日常中发。

多年来,我们不断更新教学空间、改造教学楼落成设计博物馆,也持续在校园各处呈现精彩的艺术展览,让“以企业为导向,以学生为中心”这句口号因此变得真实、具象、可感。

今年,在西安欧亚学院30周年校庆之际,这座最终定名为「春山里国际中心」的学生公寓,已经迎来首批入住者。作为欧亚践行“环境育人”理念的全新里程碑之作,它将承载怎样的生活?缘何如此建造?我们邀请其主创建筑师--澳大利亚DCM建筑事务所的龚耕,以及欧亚学生发展处副处长张成,基建处处长雷春妮,分享背后的实践与思考。

01 观念的更新:从生存容器到生活空间

西安欧亚学院曾屡次被媒体评为:以超前十年的远见,打造“以学生为中心”的教育生态样本。理解这一理念并不难,不妨回溯我们各自的高校生涯:作为学生,是否真正以“人”的姿态被尊重、被认真对待,在欧亚,这份尊重从教学内容渗透到校园生活的方方面面。

董事长胡建波在建校25周年的庆典上曾发表《成为一所幸福的大学——展望2030》主题演讲,他坦言:“欧亚要迈向一个幸福的大学,真的很简单,我们要让大家吃饭好、住宿好,每个环境都觉得舒服、艺术。这是我们一生可以交代的一个地方,这就是我理解的一所幸福的大学、一个幸福建筑的含义。”他深谙“环境育人”之道,多次强调“环境本身就是教育产品的重要组成部分”。因此,欧亚的校园极为重视环境的人性化升级,校园建筑始终处于有机更新之中,三十年来,欧亚并未大拆大建,而是持续改造既有旧建筑,伴随教学实践和学生需求迭代升级,与“国际化”并进。

此番春山里的建设,标志着欧亚首次对学生公寓进行大规模改造与升级。放眼国内,即便是教育建筑理念领先的深圳,建筑师的实践也多聚焦于对校园、教室的改造,鲜少触及学生日常生活的宿舍。欧亚在长期对学生的追踪和调研中,观察到在大多数人的个体经验里,“宿舍回忆”并不美好,筒子楼结构,典型的6-8人间配置(甚至更拥挤),睡眠体验差,储物混乱、公共卫浴拥挤、不尽如人意的社交环境、心理问题、隐私空间匮乏等问题突出,学生公寓亟需从满足基本生存转向提升生活品质。

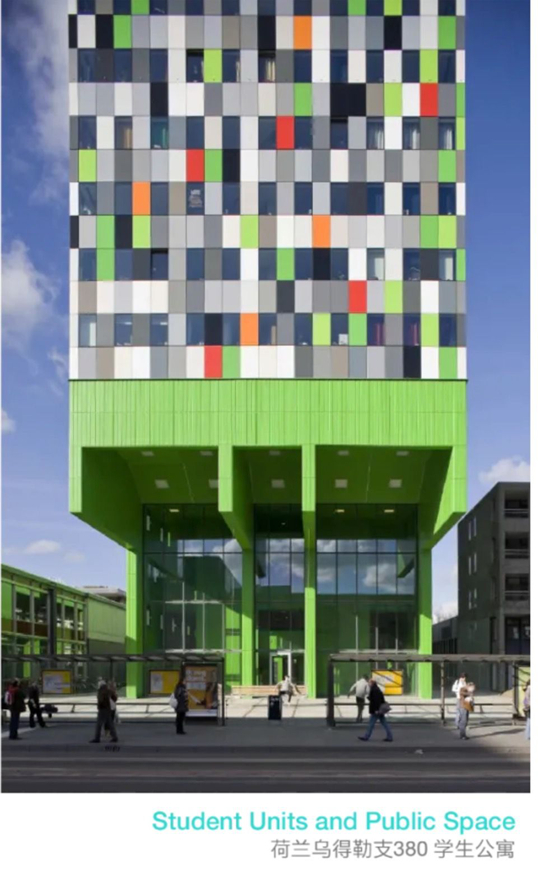

为此,校方有意识地组织教师团队在全球范围内搜集先进的学生公寓“幸福样本”,寻找解题方案。他们前往澳大利亚、荷兰等国,实地探访如澳大利亚墨尔本的Scape Swanston、荷兰乌得勒支的380 Student Units and Public Space等学生公寓。这次探访让校方意识到,中国高校学生公寓面临的困境,绝非单纯的技术问题,其根源在于教育价值观的差异,是否真正将教育建筑视为教学不可或缺的一部分?校内的生活空间是否能真正以学生为中心来建造,维护其尊严、隐私与成长,从而助力教育实现。

这次探访让校方意识到,要面对的不仅是单纯的技术问题,其根源在于教育价值观的差异,是否真正将教育建筑视为教学不可或缺的一部分?校内的生活空间是否能真正以学生为中心来建造,维护其尊严、隐私与成长,从而助力教育实现?

深度参与春山里全过程的雷春妮老师提到,一个显著的差异让她印象深刻:“它们毫无过度管理的痕迹,极度注重隐私。参观需预约且仅限公区;空间融入了大量社会化功能,厨房、露台、游戏区甚至烧烤区一应俱全;楼道里的装饰并不豪华,但都恰到好处,是一种审美层面的到位。”自由、有序、被尊重、有审美,作为独立个体的感受在这里被充分激发。

从澳洲到荷兰,欧亚学院探访的公寓中不乏建筑团队DCM的作品。双方理念的高度契合、DCM突破国内传统的设计方式,及其结合本土特征创新生活空间的理念,最终促使校方选定DCM担纲设计。

国际知名建筑事务所Denton Corker Marshall (DCM) 成立于1972年,项目遍及37个国家,缔造过墨尔本博物馆、新加坡亚洲广场等著名地标,澳大利亚Scape Swanston及荷兰380学生公寓亦是其代表作。此次欧亚项目由事务所第二代合伙人、西安人龚耕主持设计。

02 集约型、可持续的学生之家

耕坦言,合作的顺利推进,得益于校方作为业主的开放态度、发散思维及对设计创新的充分尊重,“七分主人,三分匠人”的合作氛围,促使团队突破常规,围绕建筑营造、功能布局及品质提升提出一系列非标准化方案。

高层集约方案:珍视每一寸土地

在深入参观欧亚校园并理解其理念后,设计团队明确了项目的核心挑战之一:如何在提升生态舒适度的同时,高效利用宝贵的土地资源。龚耕特别指出,对已然拥有优美校园环境的欧亚而言,“可持续发展”不仅意味着节能建筑,更关键的是认识到土地本身就是最珍贵的稀缺资源。建筑绝不应以牺牲绿地为代价,师生应持续享受现有的生态环境。

因此,团队确立了高层集约型的设计方向,从根本上避免土地资源的浪费。方案最终确定为两栋公寓楼及两层裙房。建筑高度达72米,地上20层,地下2层,集中提供888套学生公寓,可容纳3000余名学生。这一高度集约化的布局,将学生的“衣食住行”高效整合于有限的土地之上,同时也使其成为校园西区的显著地标,与东区建筑群形成视觉呼应,重塑了校园的空间结构。

绿林之冠:创新整合与在地回应

走近春山里,极具雕塑感的建筑形态引人注目,灰白色系墙面构成沉稳背景,跳跃的开窗尺度与色彩点缀其间,面向主校园的东立面,变化丰富的阳台造型令人联想到蒙德里安的构成艺术

两栋20层塔楼被一片1.8米厚的巨型平板结构统一覆盖,这片构想中的“绿林之冠”,不仅是连接塔楼与裙房的结构纽带,更巧妙整合了裙房内餐饮、商业、学习、社交等多样功能体块,使之串联为有机整体。

公寓周围的景观场景被设计成一个“能量广场”,以欧亚持续倡导的绿色生态景观萦绕四周,无论散步、小聚、观察自然还是休闲放松,各种活动都能在这里自然而然地发生,恰如其分地融入校园生活。

能量广场

03 立体化的生活综合体,从功能主义到人文关怀

春山里的特殊价值,更深层的体现在内部科学规划与功能营造上。欧亚倡导“教育空间生活化,生活空间学习化”,学习与生活界限日益模糊,随时随地都在发生,复合型的空间更有利于学生的全面成长,DCM因此将其重构成一个立体生活学习综合体。

龚耕提出“给学生一个家”的核心理念,他认为,家的意义不在房间大小,而在于能否营造真实的归属感与社区氛围。空间布局采用“小居室+大公共”模式。宿舍专注于提供安静舒适的休憩环境;丰富多元的公共活动空间则分布于楼下裙房及连接体中。每层住宿区均精心设置公共客厅,成为学生自主分配精力、互动交流的节点,通过融合、多元、功能复用,营造家的温暖与活力社区生态。

公寓入口

公共自习室和工作室

公共单元:多元场景的聚合

学生发展处张成老师分享,学校五组调研团队对学生进行详细跟踪后发现,作为互联网原住民的05后,对个人隐私和日常体验的需求与以往学生有显著不同,“他们每天有4小时待在教学空间,其余时间则在寻找阅读、自习、小组讨论、社交、聊天、休息甚至发呆的地方,他们更倾向于社群性质的集体活动。”学校已有的8个青年社区所确定的共享价值观,也同样在趋导设计的方向:整洁、健康、友善、自律。

因此,公寓一二层通透宽敞的裙房空间,被设计成承载教学、办公、研讨、观展及休闲等多元功能的公共场所,成为名副其实的“活力引擎”。

裙楼空间

裙楼内部设有泡泡空间(圆形教室)、鼓励自由交流的非正式学习区、公共讨论区、校企合作会议室、兼具休闲与展览功能的复合空间、以及充满社交氛围的咖啡厅等,讲座、展览、艺术品展陈等活动也将在这里发生,激发即兴的交流与碰撞。

艺术展陈

木礼堂

泡泡空间

非正式学习区

多功能教室

不仅如此,春上山南大堂楼梯等功能性空间的设计,也被精准转化为美学语言,回应“全人教育”对场景的要求,在潜移默化中增强学生的主体认同与归属感。

旋转楼梯

住宿单元:尊严与归属的细节

如果说公共空间的设计核心是灵活开放,那么住宿空间则更注重隐私性和对年轻人社交模式的深刻理解。888间宿舍分布于“春上”和“山南”两栋建筑内,通过灵活的户型设计为学生提供个性化的选择。步入宿舍,严谨的结构结合灵动软陈、温润的木质,营造出亲和而有序的氛围。细节之处,能够清晰感知到设计如何“将空间还给尊重和自由”。

例如,公寓入口取消了传统的刷卡门禁,代之以更友好、更具服务性的大厅接待台;每层楼都配备了设施齐全的公共客厅,提供舒适的座椅、水吧、咖啡、自助售卖机、打印等服务功能;还引入了欧亚成熟的“楼宇管家”服务模式,将用户体验放在第一位,提供全方位的生活支持。

公寓大堂

基于实用主义和学生需求,公寓配置以二人间和四人间为主。在保证暖气空调、独立卫浴等标准基础设施的基础上,还增设了冰箱、智能密码锁等提升生活便利性的配置。多样化的储物空间满足收纳需求,全景采光窗户引入充沛的光线,让人在有序、明朗、身心舒适的体验中开启全新的一天。

宿舍内部(动图)

生活设施的周到配置也同样重要。除了住宿单元,每层楼还设有公共空间与多功能服务房,包含可用于学习辅导的多功能室、公共洗衣间、卫生间,以及洗衣机、烘干机、洗鞋机等设备。这些功能性空间都被贴心地安置在远离住宿区的走廊端头,实现了动静分区,全方位承载学生学习与生活的复合需求。

生活配置

校方对学生需求的重视,更体现在一些关乎日常使用体验的细微之处。老师们通过调研发现,00后在人际交往中更注重边界感、关注自我空间。为此,他们提前为每张床安装了方便悬挂床帘的轨道;两张床之间的隔断并非全封闭,而是特意留有一扇小窗,既保障个人隐私,也保留沟通渠道;提供了符合阅读照明亮度和角度的阅读灯;每张书桌旁增加洞洞板,方便个性化收纳。

值得一提的是,校方还另辟蹊径地开发上线了“舍友匹配系统”,打破传统学校“包办舍友”的分配方式,让学生可以提前根据兴趣爱好组团,或者通过生活习惯的匹配来选择志同道合的舍友,从而更轻松、更融洽地开启新的集体生活。

“彼美人兮春上下,如吾徒者山南北。”春上下者,时间之无常,山南北者,空间之无常,春山里如此命名,寄托着欧亚“知无常而守常”的办学坚守。以垂直集约回应土地珍稀,以社会化场景培育社群精神,以无微不至的细节设计守护个体尊严,当一座学生公寓成为一所大学的标志性建筑,它便已然说明“以学生为中心”的当代要义。(来源:见筑、西安欧亚学院品牌传播部)

|